|

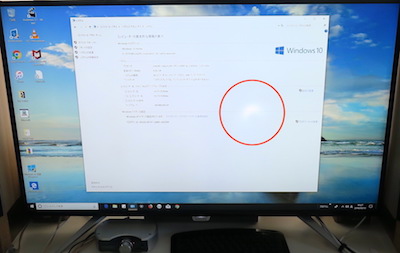

���V�X�e����n�[�h�E�G�A |

Mini PC�uMINISFORUM Venus Series UM790Pro�v���w��

OS��Windows11

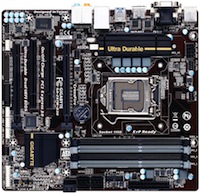

2019�N����AGIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI + Ryzen 5 2400G + Windows 10 Home�Ŏg���Ă������A2022�N GIGABYTE B450 I�i13,280�~�j����ꂽ�̂ŁAMSI H270 PC MATE + Celeron G3900 + Windows 10 Home�ɕύX�A�g�p���Ă���CPU Celeron G3900�ł�Windows11�ɃA�b�v�O���[�h�ł��Ȃ��B

Windows10 Windows10

���Â�CPU��T���ĕύX���邩�Y���A�Â��V�X�e�������܂ł��g���Ă��Ă��ʔ����Ȃ��̂ŁA�V����PC�����Ƃɂ����B�m�[�g�ɂ��悤���Ƃ��v�������A��ȖړI�����T�[�o�[�ɕۊǂ��Ă���f��̍Đ��Ȃ̂ŁAMiniPC�ɂ����B����ŃT�[�o�[�ȊO�A�Ƃ�PC��MacMini�ƁAMINISFORUM�i�~�j�X�t�H�[�����j�̓�䂪���C��PC�ɂȂ����B

PC�̃��j�^�[��SONY BRAVIA XJR-55X90J���g�p�B

�g���Č��������APC����Windows11���ȂƂ��Ă��g���ɂ����B����Ȃ����������B���iMac�����g��Ȃ�������������Ȃ��B

PC�ł́A���Power DVD18���g�p���f���������AVLC�œ���������肷��̂Ɏg���Ă���B�Ȃ̂�Kodi���C���X�g�[�����Ă݂��BGoogle TV�ɂ�Kodi���C���X�g�[�����Ă��邪�APC�ł̕����g���₷���݂������B

Google TV��Kodi�͏���ɃA�b�v�f�[�g����A21.1�ɂȂ��Ă���AVIDEO_TS.IFO���Đ��ł��Ȃ��Ȃ����B�܂�DVD�f�[�^���Đ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ŁA�폜�����BPC��Kodi���C���X�g�[��������A21.3�ŁAVIDEO_TS.IFO���Đ��ł���悤�ɂȂ��Ă����BGoogle TV�ɂ����̃o�[�W�������C���X�g�[������VIDEO_TS.IFO���Đ����Ă݂��B�Ƃ��낪Google TV�ł�Blu-ray�f�[�^���Đ�����Ɠr���Œ�~���Ă��܂��B����....�g���u�����炯�B���̂����AGoogle TV��Kodi��21.1�ɖ߂��Ă����B���炭�� PC �����ł��g�p�B

UM790Pro��SONY BRAVIA XJR-55X90J�̂������ɐݒu�B���i�}�E�X�j����1���[�g���ȏ㗣��Ă���̂ŁA�}�E�X���X���[�Y�ɓ����Ȃ��BBluetooth�}�E�X�̏ꍇ�A�{�̂ƃ}�E�X������Ă���ƁAMac��Windows�����������ǁA�X���[�Y�ɓ����Ȃ��BWiFi�ɕύX���Ă��卷�Ȃ��B�����Windows�A�b�v�f�[�g���n�܂�ƁAPower DVD18�ȂǁA�܂Ƃ��ɓ����Ȃ��Ȃ�BLAN�͗L���Ȃ̂ɂȂ����낤 ?

Windows�ő��ʂ̃t�@�C�����Ǘ��������Ƃ��Ȃ������̂ŁA�����ƋC�Â��Ȃ������̂���Mac�łł��邱�Ƃ�Windows�ł͂ł��Ȃ��B�����ɂƂ��Ă͂��Ȃ�v���I�B

�����

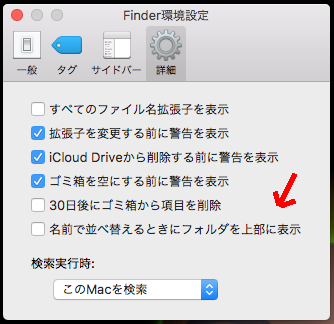

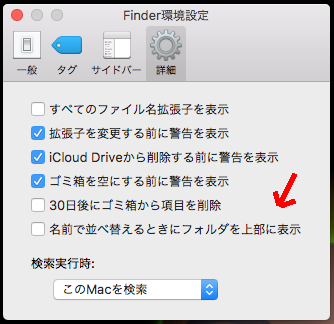

Windows�͂ǂ�Ȃ��Ƃ����Ă��A�ŏ��ɂɃt�H���_�A���Ƀt�@�C���̏��ł����\���ł��Ȃ��B

�t�H���_�̒��g�������C���f�b�N�X�ւ�ɉ摜��z�u����ƁA�t�H���_��������ƕ���ŁA���ɉ摜��������ƕ��ԁB�摜���t�H���_�̃C���e�b�N�X�̑���ɂȂ�Ȃ��B

Mac�̏ꍇ�́A�t�H���_��t�@�C���Ɋւ�炸�A���O���ŕ\���ł���B�������O�̏ꍇ�A���Ԃ̓t�H���_→�t�@�C���ƂȂ�B�t�H���_�̒��g�������C���f�b�N�X�ւ�ɉ摜��z�u����ƁA�t�H���_→�t�@�C���A�t�H���_→�t�@�C���A�t�H���_→�t�@�C���ƕ��сA�摜���C���f�b�N�X�����Ɏg�����Ƃ��ł���B����ɁA�摜→�t�H���_�A�摜→�t�H���_…�A�̏��ɂ������ꍇ�́A�t�H���_�̍Ō�̈ꕶ���u@�v�Ƃ��t����ƁA�摜→�t�H���_�A�摜→�t�H���_�A�摜→�t�H���_�ŕ\���ł���B�܂�Windows�Ɠ����ɂɂ��ݒ�ł���B

2019�N����g���Ă���PowerDVD18���A���ݔ̔�����PowerDVD23�ɔ��������Ă݂��B

�ݒ�Łu���[�r�[�����_�E�����[�h�v���`�F�b�N���Ȃ��ŁA�T�[�o�[��̃t�@�C�������C�u�����ɓo�^����ƁADVD�̖��O���f��̃^�C�g���ł͂Ȃ�VIDEO_TS�ɂȂ��āA�������O��������ƕ��ԁBBlu-ray���������t�@�C���̖��O��������ƕ��ԁB�g���n�߁A�C�Â��Ȃ������̂Ń��C�u�������R���蒼�����B�ŏ��A���C�u�����ɓo�^����̂ɂ��Ȃ莞�Ԃ������������A�R��ڂ͂���Ȃ�o�^�ł����BPowerDVD23�ōĐ����鎞�A���t���b�V�����[�g�����킹��Ƃ����A���[�g���ł邪�A�����OK����ƁA�}�E�X�Ȃǂ��J�N�J�N�����E�B���h�E�̃{�^������N���b�N�ł��ɂ����Ȃ�̂ŁA����̓L�����Z�����čĐ������ق��������B

�L�[�{�[�h��Logicool K380BK�i2019�N�w���j

��3��̋@��iMacMini�AiMac�APC�j���ւ��Ďg���Ă���B���MacMini��iMac�ŁAPC�ł̓��͂Ƃ��́A���͂قƂ�ǂ��Ȃ��Ȃ����B�}�E�X�͓����AM585��2��̋@��iMacMini�APC�j���ւ��Ďg���Ă������AMacMini��OS��Sequoia�ɂȂ��Ă���AM585�ł̃e�L�X�g�����܂��I���ł��Ȃ��Ƃ����낢��s��������g���ɂ����Ȃ����B

���ʁA���V�[�o�[�t����M325�ɕύX�����B

M585 M585

UM790Pro���{�̂ƃ}�E�X������Ă���̂Ń��V�[�o�[�t����M546�ɕύX�B

iMac�͈ȑO����g���Ă���M557���g�p�B

�ЂƂ̃}�E�X�ŕ����̋@����g���͂����A���낭������Ă��܂��A3��̃}�E�X���g�����ƂɂȂ����B

�w����AWindows11�̓v���C���X�g�[���̂܂g���Ă������A�p�X���[�h�����O�B�Ȃ�Ă������B�ŁA���������悤�Ǝv���A���ׂ���A�ݒ�→�V�X�e��→���烊�Z�b�g����Ηǂ��Ə�����Ă������A

��

�Ƃ������ڂ���������ȁA����������o�ė����B

�n�߂�O�ɁA�ݒ肵���}�C�N���\�t�g �A�J�E���g�ŃA�N�Z�X�ł��邩�m�F�B���łɃp�X���[�h���ύX�����B���̌�A���烊�Z�b�g�����s�A�v���C���X�g�[�����犮�S�ȏ�����Ԃɂ����B

����̓}�C�N���\�t�g �A�J�E���g

�̂܂܂�PC���g�����Ƃɂ����BWindows11�̓v���C���X�g�[������Ă������̂ƐV�K�ɃC���X�g�[������Windows11�ƌ����ڂ�����Ă����B�v���C���X�g�[���ł̓X�^�[�g���j�[�ɁA�}�C�N���\�t�g�ݒ�ƃG�N�X�v�����[�̓�̃A�C�R�������Ȃ��������A�V�K�ɃC���X�g�[������ƁA�}�C�N���\�t�g�̃A�v����������ƕ���ł����B����ɁA�ݒ�→�V�X�e��→��

���j���[�����݂��Ă����B�v���C���X�g�[���ł�MINISFORUM��p�łƂ������ƂȂ̂��B

���C�Z���X�F�̓}�C�N���\�t�g �A�J�E���g�ŃA�N�Z�X

����������OK�������BPowerDVD23

���C���X�g�[�����āA�Ăу��C�u���[���쐬�B�����ŋC�Â������̂����A�T�[�o�[��̃t�@�C���̖��O��ύX����ƁA�����Ƀ��C�u�����ɔ��f�����B

|

|

|

|

| M585���� |

M325-MacMini |

M546-UM790Pro |

M557-iMac |

-------------------------------

��2022/11/21�AASUS P4P800E-Deluxe�ACPU�t���A�W�����N�����t�I�N��3000�~�ōw��

���t�I�N�̐����ł́u���O���܂ł͓���ɖ�肠��܂���ł������A����m�F�����������ߋN���m�F�ł��Ă���܂���̂ŃW�����N�ƂȂ�܂��v�Ƃ������i���w���A����č쓮�m�F�������A����ɖ�肠��܂��ǂ��납 BIOS ���痧���オ��Ȃ��B�S�~��3000�~�Ŕ����Ă��܂����B���������쓮���Ă����Ȃ�A�쓮���Ă���L���v�`�������i�ʐ^�Ƃ��ďo���ׂ����ȁB����ɁA�u���O���܂ł͓���ɖ�肠��܂���ł����v�Ȃ�A���O�����ɍ쓮���Ă����ʐ^���������Ǝv���̂����A�ނ������炾���ǃ��t�I�N�͂���l�������ȁB

��������BIOS���N�����Ȃ������݂����Ȃ̂ŁA�Ȃ�Ƃ�BIOS ROM�̏C���������Č����BFDD��DOS��AFUDOS��Bios�����āA�Ƃ����̂����������_���������B

�c���Ēu����ASUS��P5ND2-SLI Deluxe�ŋN����ABIOS ROM�����ς��āAP5ND2-SLI Deluxe��P4P800E��BIOS������������̂��������Ƃ�����AP5ND2-SLI Deluxe���N���ł��Ȃ������B

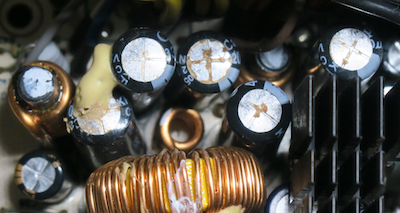

P5ND2-SLI Deluxe�͂悭������R���f���T�[�̉t�R��A�����Â����̂͑S���̂Ă邩�ȁB

�ŁA�ŏI�I�ɓƂ��̂Ă��B

------------

��2019/04/05�iAMD Ryzen 5 2400G�̍w�����炻�̌�j�`2022/10/10

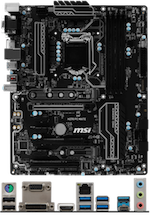

2017/2/7����g������PC�iMSI H270 PC MATE�j��V���������B

�����Mini-ITX�}�U�[�iB450 I AORUS�j���g���Ă݂邱�Ƃɂ����B

CPU��AMD Ryzen 5 2400G�őg�B

Windows 10 Home�̓o�[�W���� 1804�̃C���X�g�[���[USB�������[������ĐV�K�ɃC���X�g�[�������B���C�Z���X�F�́AMicrosoft �A�J�E���g�� Windows 10 �f�W�^�� ���C�Z���X�Ƀ����N����Ă����̂ŁAMicrosoft �A�J�E���g�ŃC���X�g�[�����邾���Ń��C�Z���X�F�̓N���A�B

�i�n�[�h�E�F�A�\���̕ύX��� Windows 10 �̃��C�Z���X�F��������x�s���j

�� Microsoft → Windows 10 �̐V�����R�s�[�̃C���X�g�[���A�N���[�� �C���X�g�[���̎��s�AWindows 10 �̍ăC���X�g�[���̂��߂Ɏg�p�ł���C���X�g�[�� ���f�B�A (USB �t���b�V�� �h���C�u�܂��� DVD) ���쐬����B

�i�f�B�X�N �C���[�W (ISO �t�@�C��) ���_�E�����[�h�j

Celeron G3900 + Radeon RX-460 ����Ryzen 5 2400G�iRadeon RX Vega 11�j�ɕς���ċC�Â����̂����AWindows10 �̐ݒ��ύX����A���j�^�[�Ƃ��Ďg���Ă��� SONY BRAVIA �ŕ�������������Ƃ͌����Ȃ�������A�Ԃ��ɂ���Ō������肷�錻�ۂ�����ł���B

�uWindows 10 �f�o�C�X�̃f�B�X�v���C�� HDR �r�f�I�p�ɍœK������Ă���AWindows HD Color �ݒ�� [HDR �r�f�I�̃X�g���[�~���O] ���I���ɂȂ��Ă���ꍇ�́A�n�C �_�C�i�~�b�N �����W (HDR) �r�f�I���X�g���[�~���O�Đ��ł��܂��B�v�Ƃ���Ă܂����A

�ݒ� → �f�B�X�v���C → Windows HD Color �ݒ�AHDR�̃Q�[���ƃA�v�����g�p����Łu�I�t�v�̂܂g�p����A�����Y��ɕ�����\���ł��邱�Ƃ����������B���i��HDR���I�t�ɂ��āA�u���[���C�r�f�I������Ƃ��ɃI���ɂ�������̂����A�Ȃ��ȁ[

�iWindows 10 �ł� HDR �r�f�I�̃X�g���[�~���O�j

��2022/10/10�AMini-ITX�}�U�[�iB450 I AORUS�j����B

2019�N����g���Ă���B450 I AORUS���N�����Ȃ��Ȃ����ABIOS�ɂ�����Ȃ��B������߂�MSI H270 PC MATE�ɖ߂����B�g���Ă���SSD�͂��̂܂܈ړ����������ŋN���ł����̂ŁA�s�v�ȃh���C�o�[�ނ��폜���āA�V�����h���C�o�[���C���X�g�[�������B

MSI H270 PC MAT MSI H270 PC MAT

Thermaltake Core V1 Mini-ITX�Ή��L���[�uPC�P�[�X ��

�K�v�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�̂Ă邩�ȁB

-------------------------------

��2019/6/16�APowerDVD

�����́APowerDVD18�E���g����DVD�r�f�I���J�N�J�N���錻�ۂ������ł��邩�����Ă݂��B���@�́A�O�̃V�X�e���Ŏg���Ă���Radeon RX-460��B450 I AORUS PRO WIF+Ryzen 5 2400G�ɓ��ڂ��A�r�f�I�̏o�͕��@��CPU�����p�̃n�[�h�ɕύX���Ă݂��B�P�Ƀr�f�I�{�[�h�𓋍ڂ��Ă݂���A�h���C�o�[���Ή����Ă��Ȃ��ƃA���[�g�B����Ńr�f�I�{�[�h�p�̃h���C�o�[���Ƃ肠�����C���X�g�[�������B�ċN��������HDMI���特�����o�͂���Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�C����蒼��AMD�֘A�̃h���C�o�[��S�ăA���C���X�g�[�����čēx�C���X�g�[���B�������Ǐ�͉��P���Ȃ��B�����S�~���c���Ă���悤���BRadeon��Help��ǂ�ł݂��AMD Cleanup Utility�Ƃ������̂�����Ə�����Ă����̂ŁA������C���X�g�[���� AMD�֘A�̃t�@�C����S�ăA���C���X�g�[����AMD�̃`�b�v�Z�b�g�h���C�o�[�iGIGABYTE����j�A�r�f�I�{�[�h�p�h���C�o�[�iAMD����j�̏��ŃC���X�g�[�����������B����ƌ��̊��ɖ߂����B�܂����Ă�3���Ԉȏォ�����Ă��܂����B��������B�r�f�I�{�[�h�𓋍ڂ��������Ȃ̂�…�B

PowerDVD18�͈ȉ��̐ݒ�łƂ肠������������B

���`�F�b�N → �u�\�ȏꍇ�n�[�h�E�F�A�̉f�������@�\�𗘗p���čĐ�����v

���`�F�b�N → �u����v

�E���`�F�b�N → �uTrueTheater HD�v���̓������荂���𑜓x �ɃA�b�v�X�P�[��

�E���`�F�b�N → �uTrueTheater Lighting�v����̖��邳�A�R���g���X�g��

�E���`�F�b�N → �uTrueTheater Color�v����̍ʓx�����܂�

�E�`�F�b�N → �uTrueTheater Motion�v

�@�t���[�� ���[�g�� 24 fps ���� 60 fps �ɃA�b�v�T ���v�����O

�E���`�F�b�N → �uTrueTheater Stabilizer�v

�@��Ԃ�̂���z�[�� �r�f�I �t�@�C���ɓ����⏞

�uTrueTheater Motion�v���I���ɂ����DVD�r�f�I���J�N�J�N���錻�ۂɕω��͂Ȃ��B

���ǁAPowerDVD18�E���g���̋@�\�͑S���u�I�t�v�B

DVD�r�f�I�����邾���Ȃ炨�����o����PowerDVD���w�����Ȃ��Ă��AMPC-HomeCinema�ŏ\���Ȋ������BRadeon RX-460�𓋍ڂ������ʂ��͂����蕪����Ȃ��̂ŁA���̂����܂��O�������� ??

�r�f�I�{�[�h�́ARadeon Software Adrenalin Edition���C���X�g�[���B

FreeSync�̓��j�^�[�����Ή��B

-------------------------------

��2020/7/12

Windows 10 �摜�t�@�C�����J����Photo App���N�������ǁA���̃A�v���͉摜���X���C�h�V���E�ōĐ��ł��Ȃ��B�̂�Windows�t�H�g�r���[�A�[�͕��ʂɂł����̂Ɏc�O�B�����̃A�v�������������܂����B����Windows�t�H�g�r���[�A�[���g����悤�ɂ����B

�Q�l�ɂ����̂�

�uWindows 10 �摜�t�@�C�����J���Ƃ���Windows�t�H�g�r���[�A�[(Windows Photo Viewer)������A�v���ɐݒ肷��v

https://www.billionwallet.com/windows10/add-apps-photoviewer.html

���P�[�X-------------------------------

��2018/8/17

Windows 10 Home�ō쓮���Ă���PC�̃P�[�X�́ACooler Master����Centurion5�ŁA

�d���͊��͎Q-400W�ƁA�ǂ�����Â����i�̂܂܂��B

ATX�~�h���^���[�^�P�[�X�̒u���ꏊ�ɍ���ז��ɂȂ��Ă����̂ŁAAV�A���vDENON AVR-X1400H�ɏd�˂Ă�����HTPC�P�[�X�ɕύX���邱�Ƃɂ����B SilverStone����Grandia GD09���g�p���邱�Ƃɂ����B

SST-GD09B�A�v���X�`�b�N���t�����g�p�l��, �X�`�[�����{�f�B�[

SSI-CEB�AATX�AMicro-ATX�Ή��A5.25" x 1�A3.5" x 2�A 2.5" x 1

�t�@���F�T�C�h / �E��:120mm x 2�i120mm�t�@��x 1����@�t���j�A����:120mm x 1 �܂��� 80mm x 1�B�w�� / 80mm x 2

�t�����g I/O / USB 3.0 x 2�AAudio x 1�AMIC x 1

CPU�N�[���[�̌��x�A����138mm

PSU�̌��x�A���s��170mm

440mm (����) x 170mm (����) x 358mm (���s��)

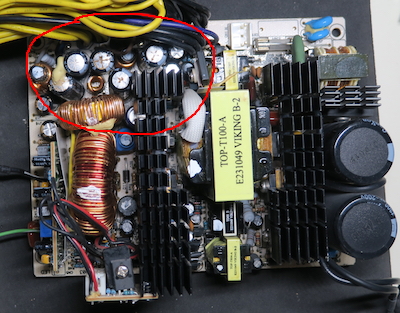

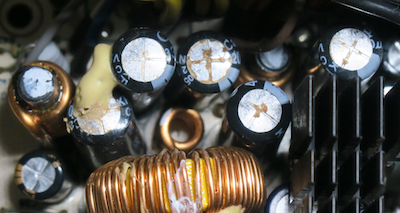

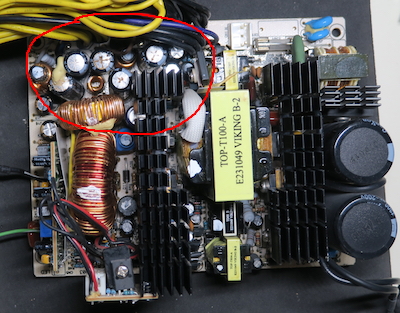

�������P�[�X���璆�g���o�������łɁA�d���̑|���������Ƃ���A�܂����Ă��g���u�������B�d�������̃R���f���T�[���c���ʼnt�R�ꂵ�Ă���̂��B�Ȃ���Ă������B�d���Ȃ��d�����������邱�Ƃɂ����B�s�ljӏ���ENELMAX LIBERTY ELT500AWT�Ɠ����A�d���͂������ア�A����̂͂�����������B

������2������H�ŃR���f���T�[�͍����ϋv����K�v�Ƃ��ꕔ���ŁA

���{��105�����i���g���Ă���Ɠd���̃J�^���O�Ȃǂ��Ōւ炵���ɂ�����ĕ����B

�������A���͎Q-400W�͓��ɉ���������Ă��Ȃ��B��ꂽ�d���̓o�����ĕ��ʂ��Ď̂Ă��B�V�����d����ANTEC NE550G���g�p�B

ANTEC NeoECO Gold NeoECO Gold NE550G�Ɍ���

80PLUS GOLD�F�؎擾�A���ׂẴR���f���T�[�ɓ��{���[�J�[�����̗p�A���s��140mm�̃R���p�N�g�v�A�Z�~���W�����[�P�[�u�����̗p �A

W150mm�~D140mm�~H86mm�A+12V��45A�A

�iSeasonic �� FOCUS �V���[�Y�Ɠ������i���ȁj

�ǂ����ɏ�����Ă������

�d���R���f���T�̎����ɉe����^��������͊������ł͉��x�A���x�A�U���ȂǓd�C�I�����ł͈���d���A���b�v���d���A�[���d�Ȃǂ�������܂��B

���ɉ��x�͑傫�������ɉe����^���܂��B

�d���R���f�T�ɂ͂Ȃ�����������̂ł��傤���H�B����͓d���R���f���T�̍\���ɂ����̂Ȃ̂ł��B �d���R���f���T�̓A���~���̓d�ɂƐ≏�������݂ɏd�˂ă��[����Ɋ�������ł���܂��B������ �≏���ɂ͐Ód�e�ʂ𑝂����ߓd���t�ƌĂ������ܐZ����Ă��܂��B ������A���~�̓��ɓ���A�S���Ńp�b�L���O���Ă��܂��B

�Ƃ��낪���Ԃ̌o�߂ƂƂ��ɊܐZ���ꂽ�d���t�i���j�̓S���p�b�L���O�ɐZ�����O���ɘR��Ă����܂��B ���ꂪ���S�ɔ����Ă��܂��ƐÓd�e�ʂ��啝�ɒቺ���܂��B

����ɂ���ăR���f���T�̓�����R���㏸���A�C���s�[�_���X���ɒ[�ɑ傫���Ȃ�܂��B���̌��ۂ� �h���C�A�b�v�ƌ����܂��B����ŃR���f�T�̎����͂����ƌ������ƂɂȂ�܂��B

�d���R���f�T�Ɏ����͉��x������������قNj}���ɂ����܂�܂��B��ʓI�ɉ��x��10���オ��2�{�̑����Ŏ����͒Z���Ȃ�܂��B�t�ɂ�����10�����x ��������ΗL��������2�{�̂т邱�Ƃ������܂��B�Ⴆ��105����2000���ԕۏ̓d���R���f�T��65���Ŏg�p�����Ƃ���Ɛ�������� 2,000×2(105-65)/10=32,000���� ���悻�S�N�ɂȂ�܂��B

�E2020/02/27

�P�[�X��SST-GD09B����Thermaltake Core V1 Mini-ITX�Ή��L���[�uPC�P�[�X�ɕύX�B

2024/11�������Ď̂Ă��B

�E2020/08/12

Apple TV4K�ŃA�}�]��Prime Video����������̂ɁAASUS 4K���j�^�[ 27�C���`���g���Ă������A��͂�PC�p���j�^�[�ł̓u���[���C�r�f�I��HDR�R���e���c�̍Đ��Ȃǂɂ͌����Ă��Ȃ��悤�ŁA�Â��R���e���c�����Â��Ȃ��Ă��܂��A�܂Ƃ��Ɏ����ł��Ȃ����Ƃ������B���ǂ̂�SONY BRAVIA�����Ƃɂ����B���̐ݒu����ꏊ�̊W�ŁA�P�[�X��Thermaltake Core V1 PC�P�[�X����SST-GD09B�ɖ߂����B

↑index

��2021/07/10�AWindows7 PC �������Ƃ����`�ŕۊǂ��Ă������ƍēx��蒼����

�uSD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p�v���g�����߁A2021�N��2���ɍ����Windows 7 PC �������Ƃ����`�ŕۊǂ��Ă������ƍēx��蒼�����B

�ŏ���80G�̌Á`��SSD��OS���C���X�g�[�����A1T��HDD���f�[�^�p�ɓ��������̂����A80G/SSD�ł͂���ς菭�Ȃ�����̂ŁA500G/SSD�ɕύX���邱�Ƃɂ����B�ŏ��ɓ���HDD��80G/SSD�ɂ���V�X�e�����o�b�N�A�b�v���ADVD-R�ɏC���f�B�X�N���쐬�����B

KURO-DACHI/CLONE/U3���g���āA80G/SSD����500G/SSD��OS�̃N���[����������B�N���[���͐����B�s�v�ɂȂ���SSD��80G�����o���AOS�̃N���[����������500G�ɍڂ��ւ��邾����PC�͖����쓮�����B

������1TB-HDD�ɂ̓V�X�e���̃o�b�N�A�b�v�������������Ă��Ȃ������̂Ŏ��o���ăf�[�^�p�O�t��HDD�Ƃ��āAWindow10�}�V�[����Windows 7�}�V�[���Ő�ւ��Ȃ���g�����ƍl�����B���ꂪ���s�̎n�܂�B

80G/SSD+HDD�\������A500G/SSD�����ŋN�����悤�Ƃ�����A�N�����Ȃ��B�Ȃ�ƃV�X�e���p�[�e�B�V�����ƃu�[�g�p�[�e�B�V�������ʁi500G-SSD��1T-HDD�Ɂj�̃h���C�u�ɂȂ��Ă������̂������i1T-HDD�����O���Ă̓_���������j�B����ɋC�����Ȃ������BHDD�͂܂��V�X�e���̃o�b�N�A�b�v���������܂܂������̂ŁA�N�����Ȃ�����500G/SSD�̃V�X�e���̏C���A�����悤�Ƃ������A

�u�V�X�e���C���[�W�̓n�[�h�f�B�X�N�ɂ���܂����A�R���s���[�^�[�����邽�߂ɂ̓f�B�X�N���t�H�[�}�b�g����K�v������܂��B��������ʂ̃C���[�W��I�����Ă��������B�v�ƃA���[�g���o�Đ�ɐi�߂Ȃ��B

������߂�500G��SSD��USB��Window10�}�V�[���ڑ����t�H�[�}�b�g���B�ēx�ꂩ��Windows 7 ���C���X�g�[�����邱�Ƃɂ����̂����A���x��500G��SSD���F�����Ȃ��A���̃}�V�[���ł͕��ʂɔF���ł���̂���? �P�[�u����ς�����F�X�����Ă݂����s���B�_�����ŁA�}�U�[�{�[�h��BIOS��������Ԃɖ߂�����F�������B��̂Ȃ����̂��낤�B���̂��������ʂȎ��Ԃ��₵�Ă��܂����B�i���x�̂��Ƃ����c�j

Crucial SSD 500GB MX500 Crucial SSD 500GB MX500

�C����蒼���AWindows 7��V�K�ɃC���X�g�[�����ă}�U�{�[�h�t����CD����h���C�o���C���X�g�[���B�T�[�r�X�p�b�N1���C���X�g�[���B���������̏��Ԃł́A���C�Z���X�F���ł��Ȃ����ABluetooth�}�E�X���g�����߂̃h���C�o���C���X�g�[�����悤�Ƃ����Framework 4.7.1���K�v�ƌ����A�}�E�X�̃C���X�g�[���[��������Framework 4.7.1���C���X�g�[�����悤�Ƃ��Ď��s����B���̏�Ԃ͈ȑO���N���莞�Ԃʂɂ����̂ŁA����������߂��B

�~�A���s�p�^�[��

Windows 7��V�K�� �� �h���C�o���C���X�g�[�� �� �T�[�r�X�p�b�N1���C���X�g�[��

���A�����p�^�[��

Windows 7��V�K�� �� �T�[�r�X�p�b�N1���C���X�g�[�� �� �h���C�o���C���X�g�[��

MSI H270 PC MATE��Windows 7 �}�V�[���� MSI H270 PC MATE��Windows 7 �}�V�[����

�ĂыC����蒼���A�ēxWindows 7��V�K�ɃC���X�g�[�����Ď����T�[�r�X�p�b�N1���C���X�g�[�����h���C�o�[�ނ��C���X�g�[�������Windows Update���@�\��180���炢�̃A�b�v�f�[�g���n�܂����BBluetooth�}�E�X�p�̃h���C�o���r���Ŏ����ŃC���X�g�[������A���C�Z���X�F���ł����B���x�̓V�X�e���̃o�b�N�A�b�v��DVD-RW�ɂƂ��āA�V�X�e���̏C����DVD-R�ɂƂ����B�ʂ����Ă���ăV�X�e���̕����͑��v���낤��?

����2�x��Windows 7 �̃C���X�g�[�͂������Ȃ��B

�E�T�[�r�X�p�b�N�͕ۊǂ��Ă������̂�DVD����C���X�g�[���B

2014�N�́uWin7_Pro_SP1_Japanese_COEM_x64�v���ǂ������B

Microsoft Windows SMB �T�[�o�[�p�̃Z�L�����e�B�X�V�v���O���� (4013389)���P�ƂŃC���X�g�[���B

windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3.msu

��������Windows7 PC�́A�}�U�{�[�h��MSI H270 PC MATE�iLGA1151�j

CPU��Celeron G3900 �A�������[��DDR4 8G�~2�ASSD 500G�AHDD1GB

↑index

��2020/12/28�`2021/01/01�AVHS�e�[�v�̃f�W�^����

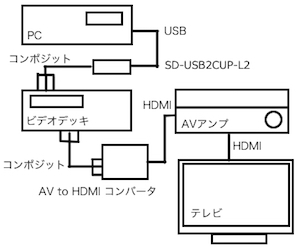

���������A�ۊǂ��Ă�����13�{��VHS�e�[�v���̂Ă悤�Ǝv�����B���̑O�ɁA�������f�悪���{����̂ŁAVHS�e�[�v�̃f�W�^���������悤�Ǝv�����B DVD�ɕϊ����Ă����Ƃ����T�����牿�i�����\�����BVHS�f�b�L�������^�����āA��x�g��������́uSD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p�v���g���f�W�^�������悤���ƍl�������A�����^�����������ƌ��\�ȋ��z�ɂȂ��Ă��܂��BAmazon���`�F�b�N������A���Â̈����f�b�L���̂��ł���p��������Ȃ������B�Ŕ������Ƃɂ����B�����ĕۊǂ��Ă������uSD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p�v�̍쓮�`�F�b�N��������A����Windows10�i�o�[�W����20H2�j�ł͍쓮���Ȃ������B�ȑO�e�X�g�p�Ɏg���Ă����}�U�{�[�h�iGIGABYTE EG41MF-US2H�j�ƁA����HDD�ɃC���X�g�[������Ă����Windows 7���N��������A���C�Z���X�F���ł��Ȃ��A�������U���Ƃ������Ă��܂����B�ēx�C���X�g�[�����悤�Ƃ��Ă��C���X�g�[���ł��Ȃ�?�@�Ȃ�?

��������s�K�̎n�܂�B

SD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p SD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p

���ł�VHS�f�b�L�����������ASD-USB2CUP-L2 ���茳�ɂ���B���Ƃ̓L���v�`���[�p�A�v�����쓮����PC����邾�����BWindows10�i�o�[�W����20H2�j�ō쓮����L���v�`���[�p�A�v�������낢�钲�ׂ����ǂ�����܂����B

�茳�Ɏc���Ă���OS��Windwos 95�AWindows Me�AWindows 2000�AWindows XP�AWindows Vista�AWindows 7�B

�}�U�{�[�h��MSI H270 PC MATE�ɕς��āAWindows 7�pPC����邱�Ƃɂ����̂����AH270�`�b�v�Z�b�g�́A��{�I��Windows10�ȍ~�����C���X�g�[���ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă���B��USB���f�B�A����̃C���X�g�[���͎��s�B

DVD���f�B�A����ēx�C���X�g�[�����邱�Ƃɂ����B���łɂ��Ȃ�̎��Ԃ��₵���B

���ׂĂ݂���A�R�c������B

MSI H270 PC MATE�͍ŏ���

bios �� SETTING �� Advanced

�� Windows OS Configuration �� Windows 7 Installation���`�F�b�N�B

���ɓd�������čŏ��ɋN������f�o�C�X��bios�Ŏw�肷��BWindows 7��DVD����N������悤�ɐݒ肵�A�C���X�g�[�����J�n�B�C���X�g�[�����I�������PC�͍ċN������B���̂܂܂ɂ��Ă���ƁA�܂��Ă�Windows�̃C���X�g�[�����n�܂��Ă��܂��B�C���X�g�[���Ɏ��s�����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA

�ċN��������DVD���h���C�u������o���B�����HDD����N������A�N�����Ȃ�������A�܂�bios�ōŏ��ɋN������f�o�C�X��HDD���w�肵�čċN������B�}�U�{�[�g�ɕt���̃h���C�o�[�ށi����Windows10�p�j���C���X�g�[�����A�����Window 7�}�V�[�����o���オ�����B

�����܂�12���Ԃ��炢���������BG41�`�b�v�Z�b�g��H270�`�b�v�Z�b�g��2���g�ݗ��Ă��킯���A�Ȃ�Ă������B

�������A���ꂩ�炪�{�ԁB �uSD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p�v�̃h���C�u�ƃA�v�����C���X�g�[�����A�A�v���EShowbiz(OEM��)���쓮���邩�m�F����B �m�F�ɂ͂܂��茳�Ɏc���Ă�8mm�e�[�v�p�̃r�f�I�J������SD-USB2CUP-L2�{�̂�PC���P�[�u���Őڑ����Đ����āA�L���v�`���[���Ă݂��B8mm�r�f�I�ɂ�S-�r�f�I�[�q���t���Ă���̂ŁAS-�r�f�I�Őڑ�������F�����Ȃ��A���ǃR���|�W�b�g�r�f�I�����F�����Ȃ������B��f����720�~480�ŃL���v�`���[�\�BVHS��DVD�Ɠ���SD�掿

�w�������r�f�I�f�b�L�́ADX�A���e�i Hi-Fi�r�f�I VTR-100

�A�}�]���Ł�8,500�������B�f�b�L�́�5,000���炢����̔�����Ă���B

�y���Ă�������݂���

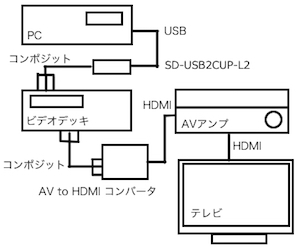

�r�f�I�f�b�L �� SD-USB2CUP-L2 �� PC�Ɛڑ����APC��HDMI�P�[�u���Őڑ����ꂽ���j�^�[�ŕ\�����A�L���v�`���[�J�n�B�����̓��j�^�[�̃C���t�H���W���b�N����o�͂���邪�A�������Ȃ��Ă������̂ŁA�����̂܂܃L���v�`���[�����B�v���Ă��������r�f�I�e�[�v�̉掿�������B1989�N������1998�N���ɘ^�悳�ꂽ���̂��������炩������Ȃ��BSD-USB2CUP-L2�̓A�i���O�M�����f�W�^���M���ɕϊ����AUSB����o�͂��Ă���B

����Ɠ����l�ɃA�i���O�M�����f�W�^���M���ɕϊ���HDMI����o�͂���@�킪����B�����ƋC�ɂȂ��Ă����̂����A�r�f�I�f�b�L����肵����HDMI�P�[�u���ŁASONY BRAVIA KJ-49X9000F��AV�A���v�o�R�ōĐ����āAVHS�e�[�v�̉掿���`�F�b�N���Č������Ȃ�A�܂������Ă��܂����B

AV to HDMI �R���o�[�^�[ Amtake�A�A�}�]���Ł�1,258

�r�f�I�f�b�L�i�R���|�W�b�g�j

��

AV to HDMI �R���o�[�^�[ �iHDMI�j

��

YAMAHA RX-V473B�iHDMI�j

�� BRAVIA KJ-49X9000F �Ŏ����ł����B�����̓X�e���I�B

�e���r�Ō���ƁA�ЂƂ���掿�̈������ۗ��B

���̌�AWindows10�i�o�[�W����20H2�j�ŁuSD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p�v�̌Â��\�t�g�͓����Ȃ����Ƃ������A���̌Â��A�v�����d�v�Ȃ̂ŁA�A�v�����쓮���Ă�����O�̃o�[�W�����ɖ߂����B

SD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p https://www.area-powers.jp/product/usb_product/4580127694574/index.html

↑index

��2020/09/11�`19�AWindows Home Server 2011��HDD�̏C��

�����Ɏg���Ă�Windows Home Server 2011�̃f�B�X�N�̈�䂪�s����CrystalDiskInfo ���\�����Ă����̂ŁA�h���C�u���������f�[�^���ړ����邱�Ƃɂ����B

3T�iSeagate ST3000DM001�j���s���B���i����������6T�iSeagate ST6000DM003-2CY186�j�ɕύX���邱�Ƃɂ����B�f�[�^��3T����6T�Ɉڂ�����A3T�iST3000DM001�j�̃e�X�g�A�C�������Ă݂邱�Ƃɂ����B

Seagate �� SeaTools Bootable���g�p�BUSB�ɃR�s�[��USB�������[����N�����A�e�X�g�����B�ŏ��� SeaTools�� [Overwrite Full�i���ׂď㏑���j] �����������A�Ō�܂Ŋ������Ȃ������B���� [Fix All�i���ׂĂ��C���j] ���������B10���Ԃ��炢�����������B�����I���B

�i�C���O�A�C�����j

�EMini-ITX�}�U�[�EB450 I AORUS��AMD Ryzen 5 2400G��Windows 10 Home���g�p

���łɃT�[�o�[�������e�i���X�����B

�|�����āACPU�N�[���[�A�y�уt�@���̑|���A�P�[�X�t�@���R���V�i�Ɍ����ACPU��������ƃA�b�v�O���[�h�A�V�X�e���f�B�X�N���n�[�h�f�B�X�N����SSD�ɕύX���邱�Ƃɂ����B

���݂�OS��SSD�ŋN�����Ă���B

��2024/11/02�`04�AWindows Home Server 2011��HDD�̏C��

�i�g���j �i�g���j

���̐̂ɃT�|�[�g���I������Home Server 2011�𖢂��Ɏg���Ă���B2020�N���牽�����Ȃ������Ă���̂��������B�T�[�o�[�̓l�b�g�Ɍq���鎖���ɂȂ����A���ɕs�ւ��Ȃ��̂�2011�N����HDD�����X�������Ȃ���Ȃ��13�N�Ԏg���Ă���̂����A�Ă�HDD�̗e�ʂ��s�����ė����̂ŁA�E�F�X�^���f�W�^����6T��V�K�ɍw�����C���X�g�[�����Č����B���x���ċN�������Ă��邤���� CrystalDiskInfo ���璍�ӌx�����\�����ꂽ�B�V�[�Q�[�g��ST2000DMA006 2T�ɕs�ǃZ�N�^�[�B�Ƃ�������SeaTools�ŏC�������݂邱�Ƃɂ����B�g�p�����̂�Dynabook TX/65E�iWindows 7�j��SeaTools��Windows�ŁA�����̓яZ�� USB3��HDD�����A15���Ԃ��炢���������ׂĂ��C�������s�B���̌��ʁA���̃f�B�X�N��OEM���i�łȂ��…�Ŏ��s�B���ނނށB�Ŏ̂Ă邱�Ƃɂ����B�Ƃ��낪�A��������O�ɁA���g����������ړI��Windows10�Ńt�H�[�}�b�g�i�N�C�b�N�ł͂Ȃ��j���Č�����A�s�ǃZ�N�^�[�̕\�����Ȃ��Ȃ�ACrystalDiskInfo����̌x�����Ȃ��Ȃ����̂ŁA�Ƃ肠�����ۊǂ��Ă���B�Ȃ�Ȃ́B

���̋@��ɂ���ɃE�F�X�^���f�W�^����8T��lj��w�������B����ăT�[�o�[�� SSD 1000GB + Western Digital 8TB + Western Digital 6TB + Seagate 3T + Seagate 6T + TOSHIBA 4T + TOSHIBA 4T�i�ł��Â�2015�N4������g�p�j ��7��}�U�[�{�[�h��SATA�|�[�g������Ȃ��Ȃ����̂ŁA���l�u���ASATA3RI2-PCIe �{�[�g�����āAHDD��������Ɍq�����BHome Server 2011���C���X�g�[���ł���}�U�[�{�[�h�͂����Ȃ��̂ŁA�}�U�[����ꂽ����Home Server 2011���I��肾�B

���ǂ��ɏ�����Ă��̂��킩��Ȃ��Ȃ������ACrystalDiskInfo �́u05�@��֏����ς݂̃Z�N�^���v�̐��̒l��0�ŁA�uC5 ��֏����ۗ����Z�N�^���v�܂��́uC6 �s�\�Z�N�^���v�̐��̒l�ɃJ�E���g����Ă��鎞��HDD�̌̏�炵���B

�u���Ӂv�ƕ\����������

�u05�v�́u��֏����ς݂̃Z�N�^���v�́u���̒l�v��1�ȏ�ɂȂ����Ƃ�

�uC5�v�́u��֏����ۗ����̃Z�N�^���v�u���̒l�v��1�ȏ�ɂȂ����Ƃ�

�uC6�v�́u�s�\�Z�N�^���v�́u���̒l�v��1�ȏ�ɂȂ����Ƃ�

�u�c������v�iFF�j�̌��ݒl��10�ȉ��ɂȂ����Ƃ�

↑index

��2020/05/20�A���O�C���p�X���[�h���������Ă݂�

32�r�b�g��Windows7 Pro�œ����Ă���Â�PC�����B�������Ă݂��B�}�U�{�[�h��MSI��B75IA-E33�BCPU��Core i3250�B�p�X���[�h���������Ă������߃��O�C���ł��Ȃ��B���O�C���p�X���[�h���A���Z�b�g����\�t�gLazesoft Recover My Password���g�p���āA���O�C���p�X���[�h�����������O�C���B�N���h���C�u��SSD�ɂ��āA HDD�̓f�[�^�p�Ƃ��A�������[��4G����8G�ɕύX�BWindows7 Pro����Windows10�ɃA�b�v�O���[�h�ł��邩�����Č����B

�f�W�^�����C�Z���X�Ń��C�Z���X�F����Ă����̂ŁA�C���X�g�[�����Ɂu�v���_�N�g�L�[������܂���v���N���b�N���ăC���X�g�[���B����Windows 10�ɃA�b�v�O���[�h�ł����̂����A32�r�b�g�̃}�}�������̂ŁA�ŐV�̃A�b�v�O���[�h��USB�ɕۑ����A�ēxUSB����N�����N���[���C���X�g�[�������B�h���C�o�[�Ȃǂ̃}�U�[�{�[�g�Ǝ��@�\�̓A�b�v�f�[�g���Ȃ������̂ʼn����C���X�g�[�����Ȃ��������AWindows 10�ŗp�ӂ���Ă�h���C�o�[�Ŗ����N���B

�A�b�v�O���[�h����PC Windows7�^8 ����

Windows10 �ɃA�b�v�O���[�h�����p�\�R�����N���[���C���X�g�[�����āA�ĔF�Ɏ��s����悤�ł���A���X�C���X�g�[������Ă��� Windows7�^8 �̃v���_�N�g�L�[�ŔF���邱�Ƃ��ł��܂��B

�C���X�g�[����Ƀ��C�Z���X�̔F�i�v���_�N�g�L�[�̓��́j������ꏊ�́A��q�́u���C�Z���X�F�v�ɂ���u�v���_�N�g�L�[��ύX���܂��v���瑀�삵�܂�

Windows7����Windows10�ɃA�b�v�O���[�h����Ƃ��́A�C���X�g�[���c�[�����_�E�����[�h���܂��傤�B �uMediaCreationTool.exe�v �uMediaCreationTool.exe�v���_�u���N���b�N����ƁA�uWindows10�Z�b�g�A�b�v�v�̉�ʂ��\������܂��B

�N���[���C���X�g�[�� ���邢�͑��̃p�\�R���ŃA�b�v�O���[�h���������ꍇ�́u�ʂ�PC�̃C���X�g�[�� ���f�B�A���쐬����iUSB �t���b�V�� �h���C�u�ADVD�A�܂���ISO�t�@�C���j�v��I�����܂��B |

↑index

��2018/07�A�������[�E�n�[�h�f�B�X�N�̐���

�}�b�N�̌Â��n�[�h�E�F�A�̐������������łɁAWindows�W�̃n�[�h�E�F�A���������Ă݂��B�������[����w�h���C�u�A�n�[�h�f�B�X�N��Mac��Win���W�Ȃ����ʂ��Ďg������̂����A�p�[�c�̍쓮�e�X�g�̓c�[��������PC���֗����B

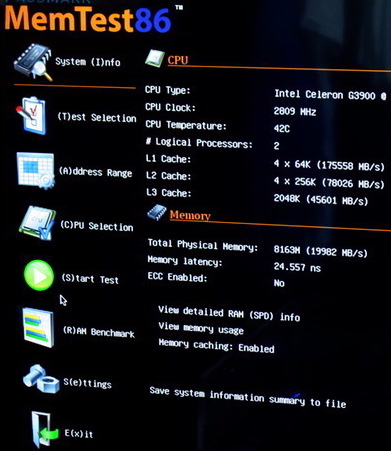

�ŏ��Ƀ������[�̃e�X�g�����Ă݂��B�Â����́A60pinSIMM����c���Ă��邪�A�쓮�e�X�g������ɂ�Macintosh IIci���g���������@���Ȃ����AIIci�͓d���̕s�ǂȂ̂��N�����Ȃ��BPC-2100�ȍ~�̃������[��PC���g���A

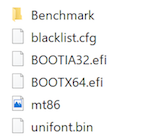

�A�v����MemeTest86�̍ŐV�łƃ��K�V�[�ł��_�E�����[�h���āA�ŐV�ł�USB�������[�Ƀ��K�V�[��CD-R�ɏĂ����BUSB�p�ł�UEFI�Ή��̂��̂���肽���������A���܂����������s���낵�Ă��܂����B

�_�E�����[�h���A�W�J�����umemtest86-usb�iv7.5�j�v�̒��g�͈ȉ��Ƃ���B

��́A�uimageUSB�v���N�������āAWrite image to usb drive��I�����AUSB�ɏ������݁APC���ċN�����ABios�ݒ肩��AUEFI-USB���ŏ��ɋN������悤�ɐݒ肵�APC���ċN��������ƁAmemtest86���N������ƂȂ��Ă������B���܂������Ȃ��B

Create image from USB drive�������Ă݂����A���܂������Ȃ��B

Create image�ō��ꂽUSB���J����EFI�Ahelp�Asrc�Asyslinux�̃t�H���_�[������Ă����B���̒���EFI�t�H���_���J���ƒ��g�͂���炵���t�@�C�����������̂ŁA������R�s�[���AUSB�������[���쐬����́AUEFI���[�h�ō쓮�ł����B�������炤�܂��쓮�����BUSB�̒��g�͈ȉ��̂悤�ɂȂ��ē����OK�B

UEFI���[�h��USB�����[����N������Ƃ���ȁi���j�����B

Start Test�{�^�����N���b�N����e�X�g���n�܂�B

�e�X�g�����͈̂ȉ���PC

--------

MSI H270 PC MATE�i�}�U�[�{�[�h�j

H270�ALGA1151

Celeron G3900�iCPU�j

SANDISK SSD�v���X SDSSDA-480G-J26C�i�X�g���[�W�j

XFX RX-460P2SFG5�i�r�f�I�{�[�h�j

DDR4 4GB�~2�i�������[�j

Windows 10 Home1803�iOS�j

--------

PC-3200 / 2700 / 2100 �Ȃǂ̃������[�́A�Â�Athlon�p�̃}�U�{�[�h���g�p��

�iFOXCONN 6150K8MA-8EKRS�j�ACD-R����memtest86 4.37�����s���e�X�g�����B

PC3200�ADDR400 256MB CL3�A2���AHinyx����

PC3200�ADDR400 256MB CL3�A2���ASamsung����

PC3200�ADDR400 1G CL3�A2���ASamsung����

PC2700�ADDR333 128MB CL2.5�A2���AHinyx����

PC2700�ADDR333 256MB CL2.5�A2���ASEITEC

PC1200�ADDR266 128MB CL2.5�A1���ASamsung����

�S�Ė��Ȃ������B

���ɁA �Â�HDD���e�X�g�����BSeagate��SeaTools��HGST��WinDFT���g�p����

6���HDD���e�X�g�B�e�X�g�ł͓��ɖ��Ȃ��Əo��̂����ACrystalDiskInfo�ł�6��Ƃ��s�ǃZ�N�^������Əo��B�Â��č쓮�������邳��

HDD���c���Ă����傤���Ȃ��̂ŁA���������ʂ��Ď̂Ă��B

Seagate Barracuda 7200.7 ST380013AS 80GB Apple���� ���̂Ă�

Seagate Barracuda 7200.7 ST3160023AS 160GB ���̂Ă�

HITACHI Deskstar HDS721616PLA380 160GB SATA3.0Gb/s JUL2007 ���̂Ă�

IBM Deskstar DTLA-305040 ATA/IDE 41.1GB Apple����

JUL-2001 ���̂Ă�

IBM Deskstar IC35L080AVVA07-0 ATA/IDE 82.3GB SEP-2002 ���̂Ă�

IBM Ultrastar Dass-309170 9.1GB DEC-2000���̂Ă�

��肪�Ȃ��������i��A�e�X�g�s�\�Ȑ��i�͎c���Ă������Ƃɂ����B

Seagate HAWK ST31230N�i2022/05/10�����j

�@�iSCSI�h���C�u�A�e�ʂ��s�������쓮����A�e�X�g�s�\�A�j

Apple 4GB SCSI/IBM DDR-34560 JAN-98

�@�iUltra WideSCSI�A�j

IBM DDRS-34560 4560MB Ultra Ultra Wide SCSI JUL-98

�@�i���Apple 4GB�ƂƓ����A�j

NEC DJNA-37091 9.1GB JUL-99�i���ł�19�N�O�̐��i�A�i2022/05/10�����j�j

Maxtor D540X-4K 40GB /Ultra ATA/100 8-2001�i2022/05/10�����j

IBM Deskstar IC34L060AVVA07-0 61.4GB ATA/IDE AUG-2002�i2022/05/10�����j

HITACHI Deskstar HDS728080PLA380 SATA 82,3GB JAN-2006�i2022/05/10�����j

HITACHI Deskstar HDT722525DLA380 SATA 250GB SEP-2006�i2022/05/10�����j

Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS SATA 500GB 1-2009�i2022/05/10�����j

���������c���Ēu�����̂����A2022/05/10�A�ƒ�̎���ŁA�D�y�ɋA�����邱�ƂɂȂ����B���̂��߁A�܂��قƂ�ǂ����������B

↑index

�����j�^�[�֘A

��2018/8

2017/2���ɍw������Philips 43�^���C�h�t���f�B�X�v���CBDM4350UC/11�ɋP�x��������������悤�Ȃ��Ă����B�܂���N�������g�p���Ă��Ȃ��̂Ɏc�O�B

�Ǐ�͉�ʂ̒������班���E���̏ꏊ�ɁA�Đ����Ă��铮�悪���邭�Ȃ������� 5cm ���炢�̑傫���Ŕ�����ɂ��̕�������i�Ɩ��邭�Ȃ�Ƃ������̂ŁA���߂͉������˂��Ă����̂��Ǝv�������A�������Â����Ă��ω��Ȃ��B�ꉞ�A5�N�ۏȂ̂ŏC���ɏo�������̂܂ܒ��߂邩�v�Ē��B

���ʁA�t�B���b�v�X�ɖ₢���킹�����āA2018/8/17�A�C���ɏo�����B�i�O���͕ۊǂ��Ă������̂ŁA����ő������j

8/25 �C������߂��Ă����B���ǃp�l�������ƂȂ����B

�����}�g�Ȃǂł͉t���f�B�X�v���C��e���r�̓_���{�[���̔��ɓ���Ȃ��Ǝt���Ă���Ȃ��B�����Ȃ��ꍇ�͂炭�炭�ƍ���}�ւ��g���Ă���ƌ����Ă����B

��2019/01/18

2019�N�����͂���Ȋ����̍\���B�X�s�[�J�[�Ȃǂ͕ύX�Ȃ��BBDM4350UC/11�͍w������2�N�������B���łɋ@�\�I�ɌÂ��AHDCP2.2��HDR�ɑΉ��������j�^�[���~�����Ȃ��Ă����B

�iBDM4350UC/11�A2017/2/4�`2019/11�j

���̍\���ł́A�l�X�Ȗ�肪����A�����ĉ��K�ł͂Ȃ��BPC→AV�A���v→���j�^�[�œd�������鏇�Ԃ������ƁA���j�^�[�ɂ͉����\�����Ȃ��B�d����AV�A���v�A���j�^�[�APC�̏��œ����BAV�A���v�̃Z���N�^�[��Sony UBP-X800��I�����A�܂�PC�ɖ߂�ƁAPC�Ńr�f�I�Ȃǂ��Đ����Ă��Ȃ��ƃ��j�^�[�ɂ͉����\�����Ȃ��A�M�����Ȃ��Ƃł�BPC��\��������ɂ͈�x���Z�b�g�{�^����������PC�̍ċN�����K�v�B�܂���̃��j�^�[�ŋ@��Ԃ̈ړ������܂��ł��Ȃ��B

��2019/01/27�`2022/5/9�A���j�^�[��SONY BRAVIA KJ-49X9000F�Ɉڍs�B

�E2021/03/21

�ʏ�g�����j�^�[��SONY BRAVIA KJ-49X9000F����ASUST 4K�E27�C���`ProArt PA279CV�ɕύX�B����ς�27�C���`���炢���g���₷���B

BRAVIA�͓���Ȃǂ�����Ƃ��ɐ�ւ��Ďg�����Ƃɂ����B

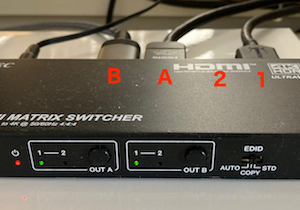

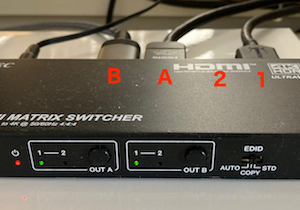

��ւ��@��TEC THD22MSP-4K60 [4K60Hz HDR�Ή� HDMI2x2�}�g���N�X�ؑ֊�]���w���BPC����̏o�͂�BRAVIA��PA279CV�Ő�ւ��Ďg�����Ƃɂ����B

THD22MSP-4K60�A����x2�A�o��x2

EDID�X�C�b�`����

�iEDID �Ƃ́A�f�B�X�v���C�̐������A��ʃT�C�Y�A�l�C�e�B�u�𑜓x�A�F�����A���g���͈͂̐����ȂǂɊւ�������܂� VESA ( �f�B�X�v���C�G���N�g���j�N�X�K�i���� ) �K�i�f�[�^�t�H�[�}�b�g�j

�EAUTO

OUT A��OUT B�ɐڑ����ꂽ�@���EDID�̐ݒ���r���A�𑜓x���Ⴂ���ɓ��ꂵ�Ă��ׂĂ�HDMI�o�͂ɐM���𑗐M���܂��B

�ECOPY

OUT A�i���o����Ȃ��ꍇ��OUT B�j�ɐڑ����ꂽ�@���EDID�̐ݒ���R�s�[���Ă��ׂĂ�HDMI�o�͂ɐM���𑗐M���܂��B

�ESTD

1,080p/60Hz��EDID���Œ肵�Ă��ׂĂ�HDMI�f�o�C�X�ɑ��M���܂��B �����t�H�[�}�b�g��PCM2.0�o�͂ƂȂ�܂��B

THD22MSP-4K60�͉������f�o�C�X�B

�\�̕\���ł�

������OUTPUT-A�AOUTPUT-B�BINPUT�͍�����INPUT1�AINPUT-2

�������A

�����̐ڑ��ł�

������OUTPUT-B�AOUTPUT-A�AINPUT-2�AINPUT1

���ǁA���̋@��ł�HDMI���v���ʂ�ɐ�ւ��Ďg���Ȃ������̂ŁA�g��Ȃ��Ȃ����B�܂����ʌ����B�ŏI�I�Ƀ��t�I�N�Ŕ������B

��2022/05/10

�ƒ�̎���ŁA�D�y�ɋA�����邱�ƂɂȂ����BSONY BRAVIA KJ-49X9000F�͗F�l�ɂ����Ď����Ă����Ȃ����Ƃɂ����B

��2022/07�`08

SONY BRAVIA���Ȃ��Ȃ����̂ŁAASUST 4K�E27�C���`ProArt PA279CV������Ȃǂ��Đ�����僂�j�^�[�ɂȂ����B

���@�������e�̂��߂��A���h���C�h�^�u���b�g���āA�e���r��f��������悤�ɁA���s���낵���̂����A���ǂ��܂������Ȃ������B�P���Ƀt���Z�O�e���r�`���i�[�����̃^�u���b�g���悩�����̂����A�����ėǂ����̂��Ȃ������B����ȂȂ��A�����z���Ă����A�p�[�g�̃A���e�i�R���Z���g���Â��A���܂Ŏg���Ă����P�[�u��������Ȃ����Ƃ������B

���̌Â��^�C�v���g���Ă���

���̃^�C�v���������߂Γ��肻����

�i�f�W�^�������Ή� Quick���� �A���e�i�P�[�u���j

���e�̉Ƃ�SONY BDZ-ZW1500���������̂Ŏ����Ă��Ďg���Ă݂邱�Ƃɂ����BYAMAHA AV���V�[�o�[ RX-V473�� SONY BDZ-ZW1500��ڑ���ASUST ProArt PA279CV�ɏo�́B�e���r�`���i�[�Ƃ��Ďg���Č������A�������^���DVD�EBlu-ray�̍Đ����A�������݂��ł���B�������A���������e���r�����Ȃ��̂ŁA�g���@��Ȃ��܂܁A�e�ʂɂ����Ă��܂����B

�� 2022/08/21

SONY BRAVIA XJR-55X90J���w���i2022�N8��21���`�j

�����z���ė��Ă���� ASUST 4K�E27�C���`ProArt PA279CV �� Prime Video �� Blu-ray�r�f�I���������Ă����̂����A����ς�PC�p���j�^�[�ł͈Â��āA�ו��������Ȃ��B��͉f������邱�ƂȂ̂ɂ���ł�…�ŁA���ǂ܂� SONY BRAVIA ���Ă��܂����B���ǁA�P�x�̖��HDR�ɑΉ����Ă��Ă�350cd/�u�ł͈Â�����Ƃ������Ƃ��B

↑index

���������[�^�[

��2018/7/02�`

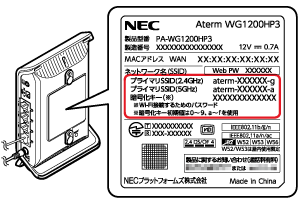

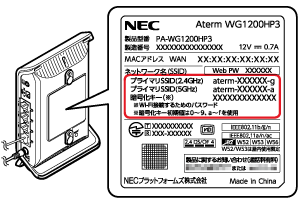

Aterm WG1200HP3�̓���

2015�N����g���Ă���WiFi���[�^�[�AAterm WG300HP�����Ɍ����BIEEE802.11n�F�ő�300Mbps�ł�AirPlay�Ȃǂ̉����r�ꂽ��A����T�[�o�[����̃X�g���[�~���O�z�M���܂Ƃ��ɋ@�\���Ȃ��Ȃ����B�����NEC�̃��[�G���h���f���Ǝv����AAterm WG1200HP3�ɕύX�����B�X�y�b�N�ł́A����LAN�F867Mbps�i11ac/5GHz�сj�ƂȂ��Ă���B���łɃC���^�[�l�b�g�ڑ���IPv6�ɕύX�B

���ۂɎg�p���������ł́AiPhone SE��Yahoo�j���[�X���p�b�ƊJ���B�����������肩�Ǝv���Ă���intel NUC NUC5PPYH (BOXNUC5PPYH)��ASUS O!Play Mini Plus�������BWi-Fi���g�����u���[���C�r�f�I�̃X�g���[�~���O���ł���l�ɂȂ����BWi-Fi���g����ƁA�P�[�u�����d����HDMI�����ł��ށB

�l�b�g���[�N���iSSID�j�A �Í����L�[�AWeb�p�X���[�h�͖{�̗̂����ɋL�ڂ���Ă���B

�Í����L�[�Ƃ́AWi-Fi�ڑ����邽�߂̃p�X���[�h�ł��B�Z�L�����e�B �L�[�A�p�X�t���[�Y�A�l�b�g���[�N�L�[�Ƃ��Ă�Ă��܂��B

�ڑ��́ANTT�̂Ђ���d�b�Ή� �z�[���Q�[�g�E�F�C�iONU+���[�^�[�j��LAN�|�[�g��WG1200HP3��WAN�|�[�g��ڑ��A�u���b�W���[�h�i���łɃ��[�^�[��ONU���ɑ��݂���̂Łj�Ŏg�p�BLAN�|�[�g����n�u��ڑ��B�n�u�ɗL���l�b�g���[�N�@���ڑ����Ďg�p�B

WiFi�ڑ����Ă��鐻�i��

iPhone 8

iPad Air

MacBook Air

iMac 21.5-inch,Mid 2011

GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI

DENON AVR-X1400H

CANON Satera LBP6040�i�u�����^�[�j

GE-ONU�� Aterm WG1200HP3��ڑ���PPPoE���[�^�[�Ƃ��Ďg���B

�ڑ��͂������ĊȒP��GE-ONU��LAN�|�[�g��Aterm��WAN�|�[�g��ڑ��BAterm WG1200HP3�̃X�C�b�`�̓��[�^�[���[�h�B

���Ƃ��d�������L����WiFi�Őڑ�����B

WiFi�̏ꍇ�̓l�b�g���[�N���i�{�̗̂����ɋL�ڂ���Ă���SSDID�j�� �Í����L�[����͂��u���E�U�[���N���� Aterm WG1200HP3�ɃA�N�Z�X����B

URL��192.168.1.100�ƂȂ��Ă��܂��B�ڑ���AID��Admin�A�p�X���[�h�ɖ{�̗̂����ɏ�����Ă���Web PW����͂���B���̌�A�_��v���o�C�_�[���甭�s���ꂽ�A�F��ID�ƃp�X���[�h����͂���B�C���^�[�l�b�g�ڑ����m��������B

��2022/05/27�`2023/10

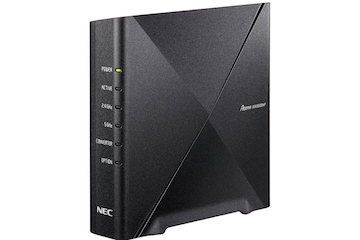

WiFi���[�^�[��Aterm WX1500HP�ɕύX�B

NTT���z����NTT��ONU��LAN�P�[�u����WX1500HP�ɐڑ�

��LAN�P�[�u���Ńn�u�ɐڑ���LAN�P�[�u���ŁAiMac�APC�AHome Server�AAV�A���v�Ȃǂ�AV�@��ɐڑ��B

WX1500HP�́A�ʐM���x����萫�����߂��ŐV�K�iWi-Fi 6�iIEEE 802.11ax�A�ȉ�11ax�j�ɑΉ������z�[�����[�^�B

Wi-Fi 5�i11ac�j�ɔ�ז�2.7�{�i��5�j�̍��������ʐM����������Wi-Fi 6�i11ax�j�ɑΉ����A�ʐM�ш�����ē����ɕ�����̒[���փf�[�^�𑗐M�ł���uOFDMA�v��A�����A���e�i�����p�����r�[���t�H�[�~���O����ɂ�蕡���[���Ƃ̓����ʐM����������uMU-MIMO�v�Ȃǂ̋@�\�������

�B

Wi-Fi 6�ɑΉ����Ă���@��͉��������̂����ǁA�Ƃ肠�����V�������Ă݂��BWG1200HP3�ɕs�����������킯�ł͂Ȃ��B�d�g�̗ǂ��`���l���֎����I�ɐ�ւ���@�\������A2.4GHz�тɕύX����邱�Ƃ������B�܂�5GHz�т��g���Ȃ��Ȃ��@�������B

�Â�WG1200HP3�𒆌p�p�Ƃ��Đݒ肵�Ă݂��B�����������̂ŕK�v�Ȃ��̂����n�u�܂ŃC�[�T�l�b�g�P�[�u������������Ǝז������A�������Ȃ��B�Ƃ肠�������� WG1200HP3�ɁAAV�T���E���h���V�[�o�[ DENON AVR-X1400H

�������ڑ�����Ă����ԁBMacBook Air

�Ƀ~���[�W�b�N�f�[�^�S�Ă������Ă鍡�͂��ꂪ�~���[�W�b�N�T�[�o�[�ƂȂ��Ă��B

WG1200HP3�𒆌p�p�Ɛݒ肵���̂́AApple�̃z�[���V�F�A�����O���g���AiPad Air�����MacBook Air�ɃA�N�Z�X���AAir Play��MacBook Air�̃f�[�^��AV�A���v�ōĐ�����Ƃ����\�z�B

MacBook Air�� WiFi �Őe�@WX1500HP�ɐڑ��BDENON AVR-X1400H�͒��p�@WG1200HP3�ɗL���Őڑ��BiPad Air��Music App���N�����A�z�[���V�F�A�����O��I�����AMacBook Air�̃v���C���X�g�Ȃǂ�\�����Đ��BAir Play�̃A�C�R������DENON AVR-X1400H��I�сA�Đ�����B

�P����MacBook Air����Air Play��DENON AVR-X1400H�ōĐ���������̂����A�ł���Ƃ���Ă��邱�Ƃ������Ă݂������B

�}�j���A�������ł�WG1200HP3�̒��p�p�ݒ肪���܂������Ȃ��������A�ȉ��̃T�C�g���Q�Ƃ����炠������q�������B

https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg1200hp3.html

��2022/10/16 Aterm WX1500HP����

�w�����Ĕ��N���o���Ă��Ȃ����A5G�Ɍq����Ȃ��A���[�^�[��������B�ȂǕs��������g�����ɂȂ�Ȃ��̂ŁA�Â��@��iWG1200HP3�j�ɖ߂����Ƃɂ����BNEC���I������������B������̓o�b�t�@���[���ȁBWG1200HP3�𒆌p�Ƃ��Ďg���Ȃ��Ȃ�A�唼�̋@��̓n�u�ŗL���ڑ��ɖ߂��Ă��܂����B

Windows 10

iMac

�u���r�A

�u���[���C�v���[���[DP-UB45-K

Apple TV

DENON AVR-X1400H

���L�� �ڑ�

��2023/10/23�AWiFi���[�^�[��������

������NEC���g���Ă������AAterm WX1500HP�̏o�����������Ȃ̂ŁA����NEC�͎g��Ȃ����Ƃɂ����B����A�o�b�t�@���[ ���i���g�����Ƃɂ����B�w�������̂́AWi-Fi6 11ax �Ή��̃o�b�t�@���[ WSR-6000AX8P/N�B�A�}�]���Ł�17,980�������B �w�����Ă���WiFi���[�^�[�̑��݂��C�ɂ��邱�Ȃ��g���Ă���B5G�Ɍq����Ȃ��Ƃ��A���[�^�[��������ȂǁA��x���N���Ă��Ȃ��B

↑index |

MSI H270 PC MAT

MSI H270 PC MAT

Crucial SSD 500GB MX500

Crucial SSD 500GB MX500 SD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p

SD-USB2CUP-L2 ���j�q�̕ߊl�p

�i

�i