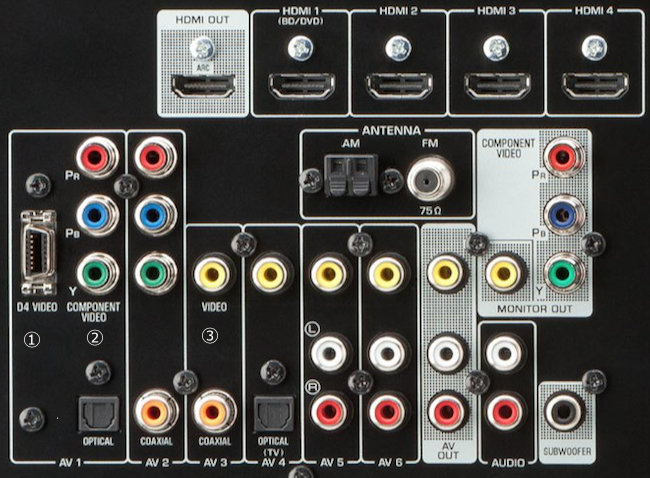

| オーディオ・ビデオ・BD HD DVDに関する参考資料-映像入出力端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ▼動画コーデックの概要 BD/HD DVDでは、DVD-Videoに相当する再生専用の規格として、それぞれ、BDMV(BD-Video)とHD DVD-Videoが準備されている。 動画コーデックは、BD/HD DVDいずれもMPEG2、H.264、VC-1の3種類が使用でき、どのコーデックを使用するかは、コンテンツメーカーが選択できる。 ▼MPEG2:DVD-Videoでも採用されていた動画コーデック。BDでは、最大40Mbpsのbitレートを使用できる ▼H.264:MPEG4 AVCとも呼ばれる動画コーデック。MPEG2と比較して、約3倍の高圧縮を実現。ワンセグ(携帯端末向け地上デジタル放送)、QuickTime 7、ユニバーサル・メディア・ディスク(UMD)、HD DVD、Blu-ray Discで使われている。 ▼VC-1:Microsoftが開発した動画コーデック。技術的にはH.264に非常に似ており、とくにPC再生環境との親和性が高い ▼H.264もしくはVC-1を使用したコンテンツは、現在、平均16Mbps程度のbitレートで作成され、25GBの容量で、約3時間の映像を収録できる。 H.264やVC-1などの動画コーデックの再生にはDVD-Videoとは比較にならないほどのCPUパワーを必要とする。再生ソフトウェアメーカーでは、「Core Duo T2500」または「Pentium D 840」以上のCPUが最低限必要だとしている。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

▲TOPに戻る---- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||